Tinnitus als neurodynamische Dysresonanz:

Neue Perspektiven auf eine „Phantomwahrnehmung“ im Kontext von Netzwerk- und Frequenzmodellen

Abstract

Tinnitus wird klassisch als peripher ausgelöste, zentral verstärkte Fehlwahrnehmung beschrieben, die durch Schädigungen der Hörbahn initiiert wird. Neuere Forschung zeigt jedoch deutliche Beteiligung zentraler neuronaler Netzwerke, insbesondere durch Hyperexzitabilität im auditorischen Cortex und maladaptive thalamo-kortikale Schwingungen.

Dieser Artikel integriert Tinnitus in das Konzept einer „neuronalen Frequenzdysresonanz“, wie sie auch für Migräne und Epilepsie diskutiert wurde: Defizite in der Synchronisation und Kohärenz zwischen Gehirnclustern führen zu Fehlverarbeitungen und Persistenz „phantomhafter“ Signale. Therapeutische Ansätze wie Brainwave-Entrainment, Vagusnervstimulation und psychedelisch unterstützte Neuromodulation werden in diesem Rahmen als vielversprechende Optionen erörtert.

1. Einleitung: Tinnitus und zentrale Verarbeitung

Tinnitus betrifft weltweit ca. 10–15 % der Bevölkerung. Während cochleäre Schädigungen als häufige Auslöser gelten, zeigt die Persistenz vieler Fälle nach peripherer Erholung, dass zentrale Mechanismen entscheidend sind. EEG- und fMRT-Studien belegen:

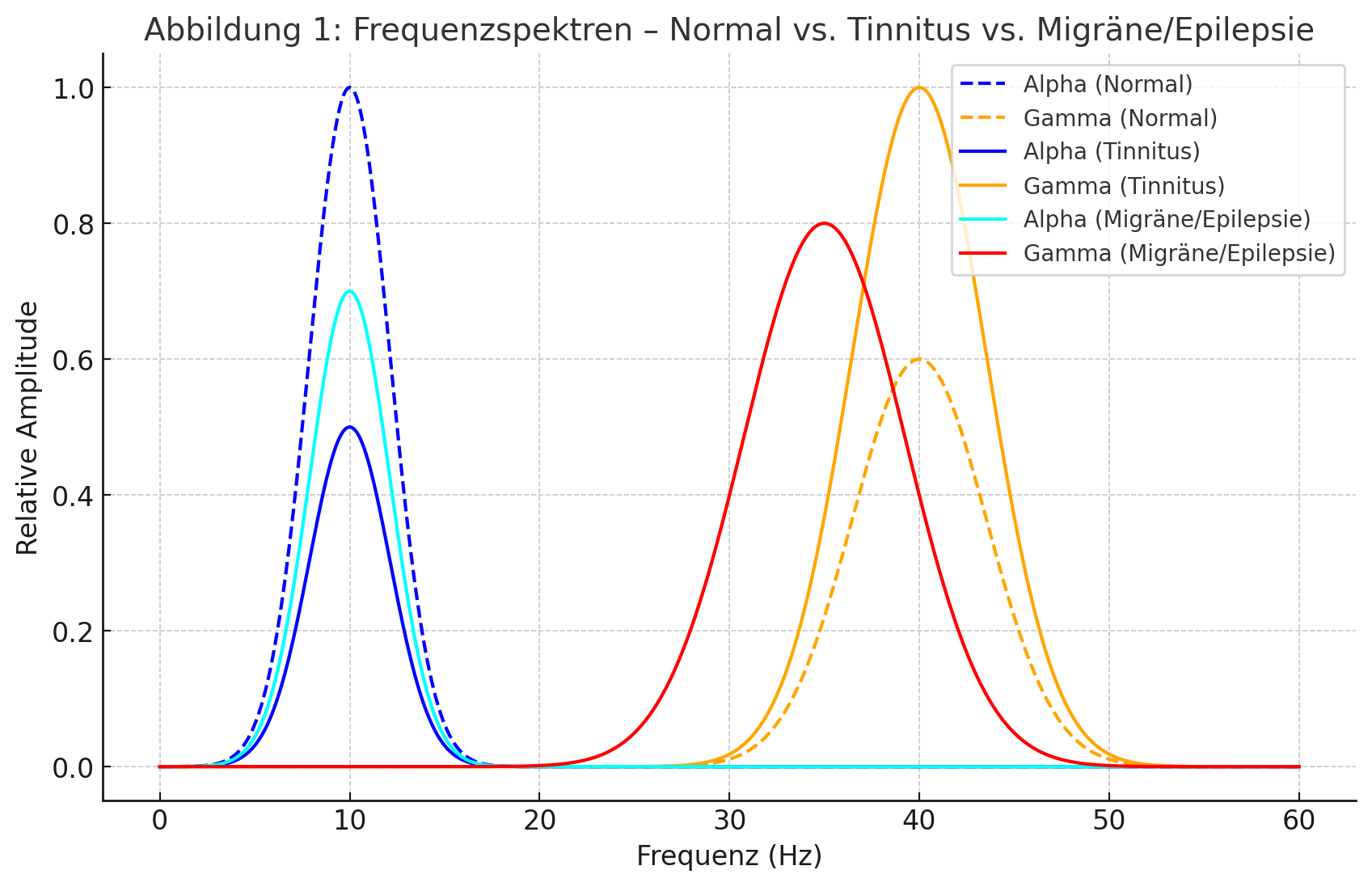

- Hyperaktivität im primären auditorischen Cortex (A1),

- veränderte thalamo-kortikale Oszillationen,

- erhöhte Gamma-Power (> 30 Hz) und reduzierte Alpha-Aktivität (8–12 Hz) im auditorischen Netzwerk.

Diese Muster ähneln denen bei Epilepsie (Hyperexzitabilität) und Migräne (Fehlanpassung in kortikalen Oszillationen) und deuten auf ein gemeinsames Prinzip dysregulierter Netzwerkresonanz hin.

2. Hypothese: Tinnitus als Resonanzverlust im auditorischen Netzwerk

Basierend auf der Frequenzkohärenz-Hypothese lassen sich folgende Mechanismen postulieren:

- Ausgangsläsion (Cochlea, Hörbahn): Verlust peripherer Inputsignale führt zu „Deafferentation“ – zentrale Areale kompensieren durch erhöhte Spontanaktivität.

- Frequenz-Überkompensation: Fehlender Input destabilisiert Oszillationen (Alpha sinkt, Gamma steigt) → auditorische Cortexneuronen feuern synchronisiert ohne externen Stimulus.

- Thalamo-kortikale Dysrhythmie (TCD): Bereits von Llinás et al. beschrieben: Ein Ausfall inhibitorischer Thalamuseingänge induziert langsame Theta-„Drifts“ und darauf aufgesetzte Gamma-Hyperoszillationen.

- Persistenz durch maladaptive Plastizität: Ein „Phantomnetzwerk“ etabliert sich – ähnlich wie bei Phantomschmerzen.

Damit erscheint Tinnitus nicht nur als isoliertes auditorisches Problem, sondern als Systemstörung eines Oszillatornetzwerks, die sich in ein übergreifendes Modell gestörter Frequenzkohärenz (vgl. Migräne, Epilepsie) einfügt.

Abbildung 1: Frequenzspektren – Normal vs. Tinnitus vs. Migräne/Epilepsie

Zeigt den Vergleich normaler Hirnoszillationen mit den typischen Mustern bei Tinnitus (reduziertes Alpha, erhöhtes Gamma) und Migräne/Epilepsie (Alpha-Reduktion und Gamma-Verschiebung). Verdeutlicht die gemeinsame Grundlage gestörter Frequenzkohärenz.

3. Evidenzbasierte Parallelen zu Migräne und Epilepsie

- Gamma-Hyperaktivität ist in allen drei Zuständen ein Marker pathologischer Erregungsmuster.

- Alpha-Defizite: Migränepatient:innen zeigen ebenfalls Alpha-Reduktion in interiktalen Phasen.

- Thalamische Beteiligung: Bei Epilepsie ist die thalamo-kortikale Kopplung zentral für Anfallsentstehung; bei Tinnitus wird eine ähnliche Dysrhythmie postuliert (Llinás, 1999).

Gemeinsam ist eine „Entkopplung“ zwischen bottom-up Input und top-down Regulation, wodurch interne Netzwerke selbstreferentiell oszillieren – klinisch als Schmerz, Anfall oder Phantomton.

4. Therapeutische Optionen im Frequenzmodell

4.1. Brainwave-Entraining

- Auditorisches Entrainment: Tinnitus-spezifische Klangtherapien nutzen frequenzgefilterte Geräusche („Notched Music Therapy“), um Überrepräsentationen im auditorischen Cortex zu dämpfen.

- EEG-gestütztes Neurofeedback: Studien zeigten, dass gezieltes Alpha-Training Gamma-Hyperaktivität und subjektiven Tinnituspegel reduzieren kann (Dohrmann et al., 2007).

4.2. Vagusnervstimulation (VNS)

- Tierstudien (Engineer et al., 2011) zeigten, dass gepaarte VNS mit Klangstimuli auditorische Kortexrepräsentationen umorganisiert und Tinnitus reduziert.

- Nicht-invasive VNS (nVNS) könnte zentral autonomer Dysregulation entgegenwirken und thalamo-kortikale Balance modulieren – ein Ansatz mit translationalem Potenzial.

4.3. Psychedelische Neuromodulation

- Psilocybin: Pilotstudien zeigen Verbesserungen bei chronischem Tinnitus durch veränderte Netzwerkdynamik (Hyperkonnektivität, DMN-Disruption), die maladaptive Oszillationen durchbrechen könnte.

- Ketamin: Als NMDA-Antagonist kann es auditorische Hyperexzitabilität akutfasenartig reduzieren; zudem fördert es synaptische Plastizität für langfristige „Neukalibrierung“.

- MDMA: Indirekt interessant bei Tinnitus mit Traumaassoziationen, da es präfrontale Kontrolle und vagale Aktivität stärkt.

5. Integriertes Behandlungsmodell

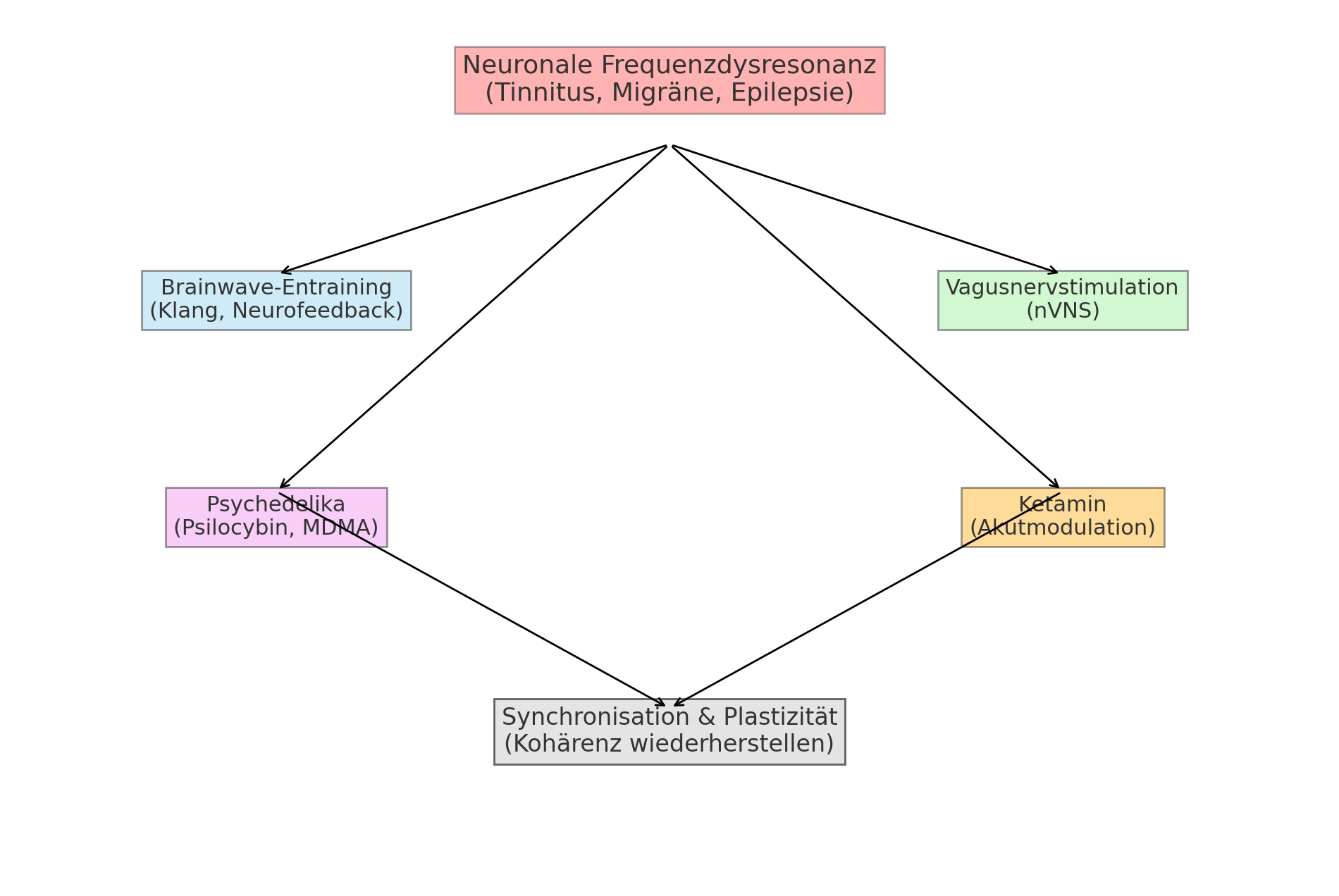

Analog zu Migräne/Epilepsie wird vorgeschlagen:

- Prophylaxe: Regelmäßiges Alpha-Entraining, Klangtherapie kombiniert mit nVNS, ggf. psychedelisch assistierte „Resonanztherapie“.

- Akut/Reset: Ketamin als Netzwerkunterbrecher, gefolgt von Entrainment und Plastizitätsförderung.

- Traumafokus: Bei emotional getriggertem Tinnitus Integration traumasensitiver Verfahren (Somatic Experiencing) zur Wiederherstellung der „Bandbreite“ emotional-auditiver Netzwerke.

Abbildung 2: Kombiniertes therapeutisches Flowchart

Stellt die gemeinsame Behandlungsstrategie dar:

- Ausgangspunkt: Neuronale Frequenzdysresonanz

- Interventionen: Brainwave-Entraining, Vagusnervstimulation, psychedelische Neuromodulation, Ketamin

- Ziel: Wiederherstellung von Synchronisation und Plastizität

6. Diskussion

Tinnitus in das Frequenzmodell zu integrieren, erlaubt:

- Einheitliche Biomarker: EEG-Kohärenz und Cross-Frequency-Coupling könnten Diagnose und Therapieerfolg messbar machen.

- Gezielte Therapieentwicklung: Kombination aus bottom-up (VNS, Klang) und top-down (Psychedelika, Neurofeedback) könnte Netzwerke modulieren.

- Brücke zur Traumatherapie: Chronischer Stress verändert autonome und kortikale Frequenzen – Tinnitus könnte auch Ausdruck polyvagaler Dysbalance sein.

7. Fazit

Tinnitus erscheint im Licht dieser Hypothese als „auditorische Maske“ desselben Prinzips gestörter Netzwerkresonanz wie Migräne und Epilepsie. Ein Frequenz- und Netzwerkkonzept eröffnet integrative, neuromodulatorische Behandlungswege – von Brainwave-Entraining und VNS bis zu psychedelischen Resets mit nachfolgender Plastizitätsförderung.

Literatur (Auswahl)

- Llinás RR et al. (1999). Thalamocortical dysrhythmia: A neurological and neuropsychiatric syndrome. Trends Neurosci.

- Dohrmann K et al. (2007). Neurofeedback training for treatment of chronic tinnitus. Clin Neurophysiol.

- Engineer ND et al. (2011). Reversing pathological neural activity using targeted plasticity. Nature.

- Sedley W et al. (2015). Tinnitus: mechanisms and treatment. Clin Med.

- Carhart-Harris RL et al. (2014). The entropic brain. Front Hum Neurosci.